歧疑

诱敌深入,声东击西

什么是歧疑?

先看案例:

不读到最后一句,还以为“我”是众星捧月呢。

原来,这个臭男人所担心的,并非怕老婆出什么意外。

以上几个段子,都用到了如下招数:

歧疑

就是表达者故意给出误导性信息,并把关键信息暂时截留,使读者产生错觉或误会。待读者获取完整信息之后,方才发现此前理解偏了,甚至与表达者的本意完全相反。

下面再看一例:

前面的信息是诱“敌”深入,让人误以为“我”要去见未来的岳丈,最后道出的本意则与之大相径庭。

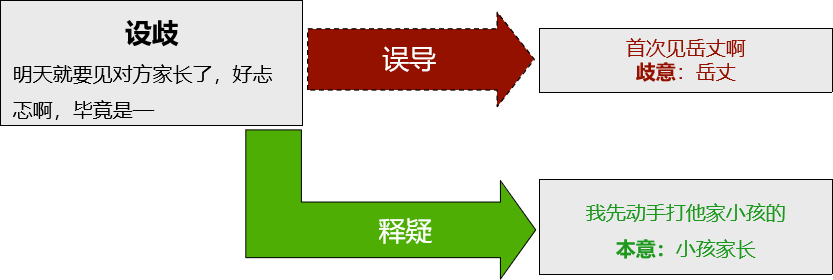

从形式上看,歧疑有设歧和释疑两个部分,如下图所示:

为了方便叙述,姑且把读者可能误解的意思称作歧意,与之相对应的则是作者的本意。

这个案例中,歧疑的各个部分说明如下:

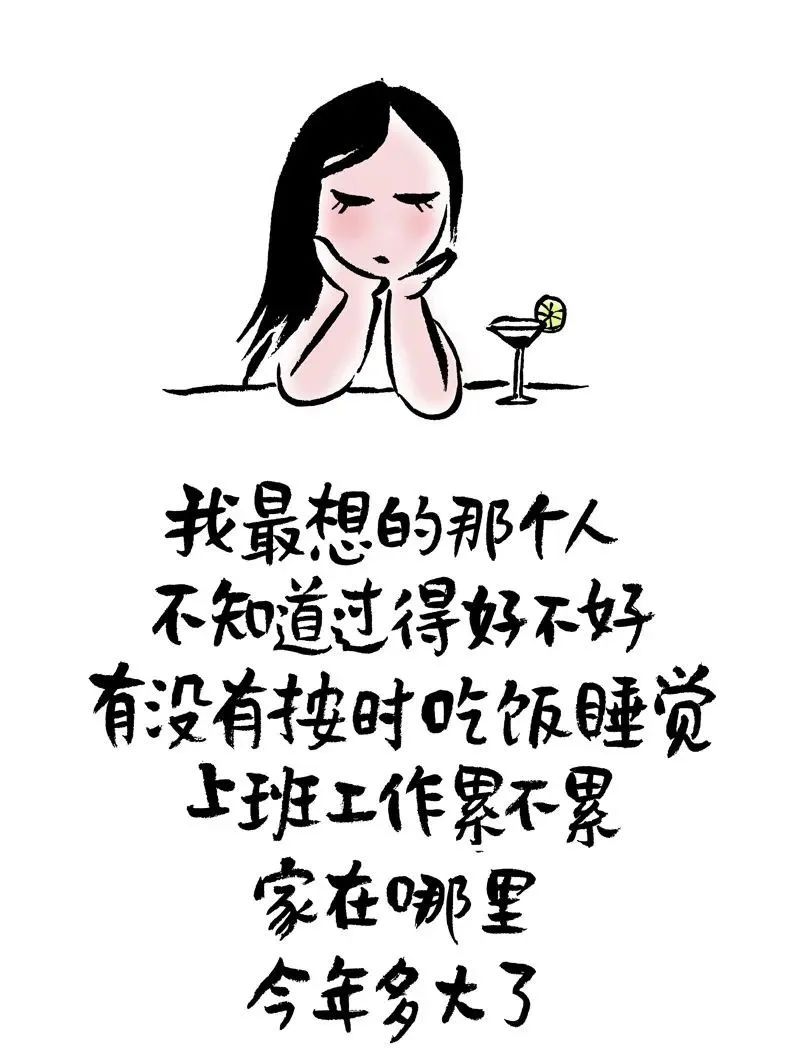

设歧:我最想的那个人,不知道过得好不好……上班累不累?

歧意:在异地工作的伴侣

释疑:家在哪里?今年多大了?

本意:“我”畅想的未来伴侣

由以上案例可以看出,歧疑的设歧部分往往具有歧义,可以有两种乃至多种理解。释疑部分是段子手主动将语义“扳回”到其本意上去,相当于相声里面的抖包袱。

制造歧疑的手法有很多,下面举例说明一二。

量子纠缠式歧疑

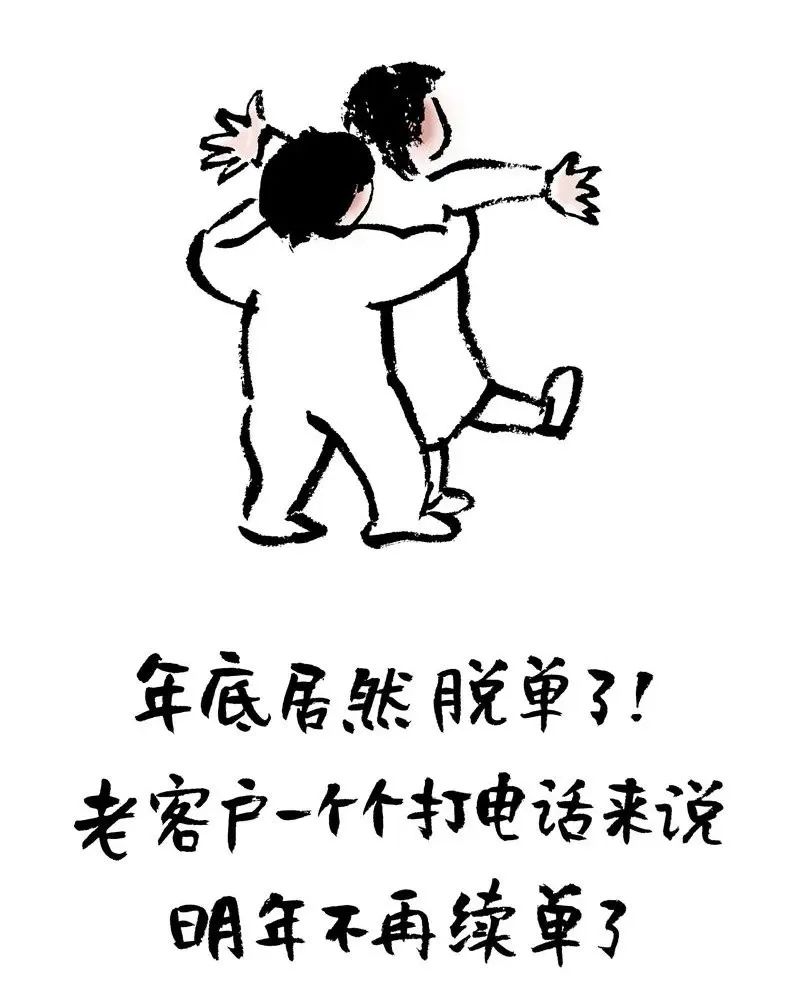

当我们读完第一句,并“按下暂停键”,对“脱单”的“单”的理解,理所当然是“单身”的意思。

然后继续,读到“续单”时,此“单”已经换义成“订单”的意思了。

此时,我们再回望“脱单”,方悟作者的本意是指“走脱订单”。

亦即第一个“单”,原来也是“订单”的意思了。

或者说,第一个“单”,在第二个“单”的量子纠缠下,由接受者的“岐意”变成了段子手的“本意”。

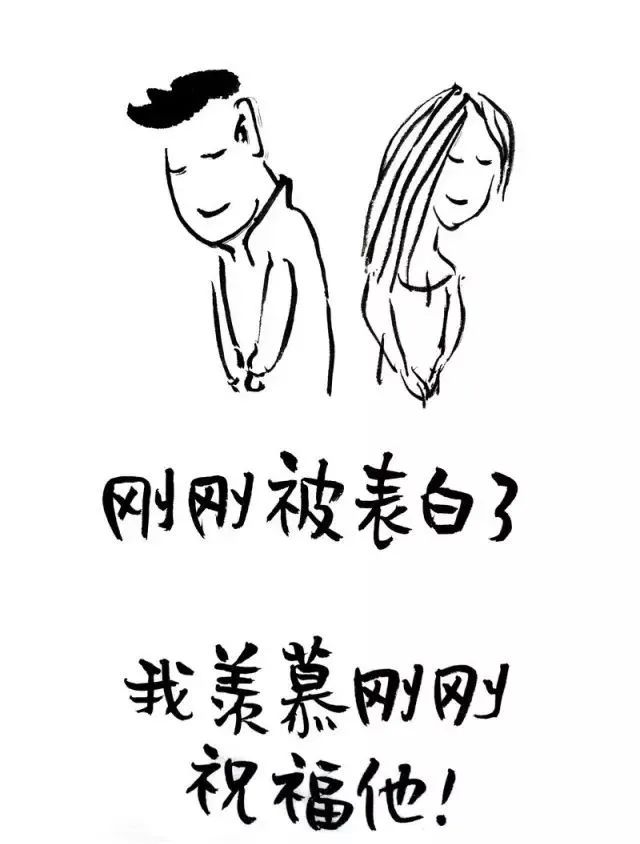

这个小段的套路也是类似的,第一个“刚刚”的常规理解是“不久前”的意思;结果在第二个“刚刚”(显然是个人名)的“量子纠缠”之下,也变成了人名。

这显然是恋人间的情话,有一种悬疑的效果:对方只看第一句“一点不想你”,难免犯嘀咕:这是怎么了?

第二句则把“一点”的意思从“甚少”的岐意扳到“时钟”的本意上。

本案例中,“单纯”的岐意是“纯粹、不复杂”,本意是“只顾、单一”的意思。

巧的是,这两个意思是相克的:如果“单纯”只喜欢钱,人就会变得很复杂,不“单纯”了……

拆词式歧疑

“财务自由”,这是多少人梦寐以求的啊。待段子手把“财务自由”拆解之后,其意思变成——你从财务那里结算完工资,就是自由之身(不用上班)了。意即:“我”被解雇了。

这个也是拆词的伎俩,段子手先用“我对象”来“诱敌深入”,让读者以为是“我的对象”之意。

第二句却把“对象”拆解成【对+象】,迫使其含义转换成“对着大象”。

铺垫式歧疑

最后一句,彻底否定了“我”是拥有豪车和专职司机的富婆的猜想。

通过“她”的释疑,让“我”实现了从一个生活压力之下的崩溃者,到一个吃货的华丽转身。

前面两个“也许”和一个“但”,让人误以为数学不会祸害“你”,最后一句的释疑却是:“你”不会做数学题。

以上这些案例,“设歧”部分的文字都比较长,相当于铺垫;而后面的“释疑”部分的文字却很短,相当于抖包袱。

波浪式歧疑

前面讲到的铺垫式歧疑有一个问题:如果“垫子”太长,则读者会失去耐心,不等你奇峰突起,就弃你而去了。

对付这种读者,就得采用另一种款式:波浪式。

话说明成祖朱棣设宴与群臣同乐,命解缙以“天子”为题吟诗助兴。

解缙大概是喝高了,不假思索,随口吟道:

当今天子不是人,

朱棣一听,姥姥——解缙赶紧续道:

乃是上天紫微星。

朱棣回嗔作喜。

解缙见逗的皇上一惊一喜挺好玩,开启了作死的节奏:

唯愿小臣万万岁,

朱棣大喝一声:拉出去砍了!

解缙忙喊:别介,还剩一句,念完再杀不迟——

忠心辅主掌太平。

解缙的意思是:我想活一万岁,不为自己,而是要陪着万岁爷解闷。

这也未免太扯一种椭球状物体了。

皇帝拥有亿万子民,每年都会诞生一大波帅哥靓女,还用得着你这老不死的同龄人相陪?

朱棣可是抢了亲侄子皇位、诛了方孝孺十族的狠角色,岂能容忍这种僭越之言。

多亏群臣百般告免,才暂时饶解缙不死。

但后来终以“无人臣礼罪”杀之,年仅四十六岁。

为了玩弄波浪式歧疑,竟然以命相搏——这种为艺术献身的精神,应该没有第二例了。

这个故事当然是编造的。

解缙确实因“无人臣礼罪”入狱,但不是因为写诗,而是卷入了皇位继承人之争,被人陷害,最终被谋杀致死。

以上这首诗还有很多类似版本,大家耳熟能详的,是解缙给一位老太太作的祝寿诗:

这个婆娘不是人,

九天仙女下凡尘。

儿孙个个都是贼,

偷得蟠桃奉至亲。

明代浮白主人《雅谑》记载了一则故事,说是一个道士拿了一幅自画像请解缙题诗,解大爷是这么写的:

贼贼贼,

有影无形拿不得。

只因偷却吕仙丹,

而今反作蓬莱客。

以上三首诗,套路差不多。

盖因这类诗及其相关故事的记载,每每不尽一样,长期口传手抄,难免诸多演义或虚构。所以我们不必细加考究,看着好玩就过了。

“文似看山不喜平”,波浪式歧疑则是一波未平,一波又起,跌宕多姿,变幻莫测,叫人喘不过气来。

褒贬式歧疑

有些拍技高超的马屁精,剑走偏锋,用批评的口吻来拍领导,真是惊心动魄,马屁险中求。我用相声的形式表达出来,如下:

马屁精:领导,我早就看你不顺眼了。

领导:哦?

马屁精:太不像话了你!

领导:这——

马屁精:工作起来就玩命,累坏了身体怎么得了?

领导:咳…

这腔调似嗔似怨,可谓峰回路转,惹得领导一惊一乍的。这招要是使得好的话,确实会收到奇效。

不过切记:如果跟领导的关系没有达到一定地步,最好别用,否则歧疑会变成”真疑“,甚至被误会为讥讽,适得其反了。

也有反过来的,即先用“褒扬”的口吻设歧,然后再图穷匕见,现出贬损的獠牙,比如:

甲:我觉得你这人近乎完美,就只有两点不好。

乙:你也太夸张了吧,一个人怎么可能只有两个缺点?

甲:你是这也不好,那也不好。

乙:呲熬……

抑扬式歧疑

某球队爆冷获胜,赛后主帅在新闻发布会上发表演说:

先说我自己,我根本就不配当主教练,因为我没有经验。

再看库里,他早该退役了,因为那破脚踝。

再看汤普森,就那种天赋也配进NBA?

大卫,以前就是一个失败者,杰梅因早该退休了。

还有谁?我们根本不配现在在这个舞台打球。

但是我们不但打了,而且还拿下了胜利。

就一个原因,因为我们是一帮勇敢的斗士!

我们现在不是在打球,而是在打仗!

比赛胜利了,主帅讲话按理应该庆贺和感谢,可他居然一一指名道姓地自我揭短,给队员和听众当头一棒。

正在大家迷惑不解之际,他再来个180度掉头,猛夸球队的斗志,引得满堂喝彩。

如此演说,如同川剧变脸艺术,瞬间陡转,让人回味无穷。

这个主帅,玩弄的是欲扬先抑的伎俩。

抑扬作为一种表现手法,其实有强烈的歧疑色彩。

再以小说创作的抑扬为例。《天龙八部》里面的扫地僧刚出场时的人设是:老迈,地位低下,扫地的杂役。

后来在少室山群雄大会战中,他随手拍晕两个绝顶高手,一扬而成为据说是金庸小说中武功最高的人。

欲扬先抑的审美价值,仿佛撑杆跳,杆压的越低,弹的越高,观众越感到刺激。

歧疑与涉黄

先看早年一篇影评的标题:

- 《心爱的人啊,让我为你在最高的楼上打飞机!》

成年坏人看到“打飞机”,大都会本能地想到它的引申含义。

其实,这是关于电影《金刚》的影评,请看剧照——

原来,人家打的是真正的飞机,这是【返源+歧疑】的复合运用。

歧疑是段子手制作涉黄段子的惯用伎俩,再比如:

成年人都清楚“床上有多厉害”意味着什么,读完之后,方悟作者是在声东击西。

段子手好比是在钓鱼执法,一旦奸计得逞,反诬别人思想不单纯。

歧疑也是段子手制作荤谜素猜的惯用伎俩。具体策略是,罗列众多倾向性十分明显的特征,诱使成年人奔着那个方向去猜。比如:

掀开薄被窝,就往腿上摸。掰开两条腿,就往眼上搁。(猜一日常用品)

内涵越大,外延越小;罗列的特征越多,目标指向越明确,猜错后造成的反差也越强烈。

以上这些套路,俗话又叫“别想歪了”,为广大(趣味低下的)人民群众所喜闻乐见。

是不是很想知道这个谜语的谜底?欢迎留言索取答案。

立喻与歧疑

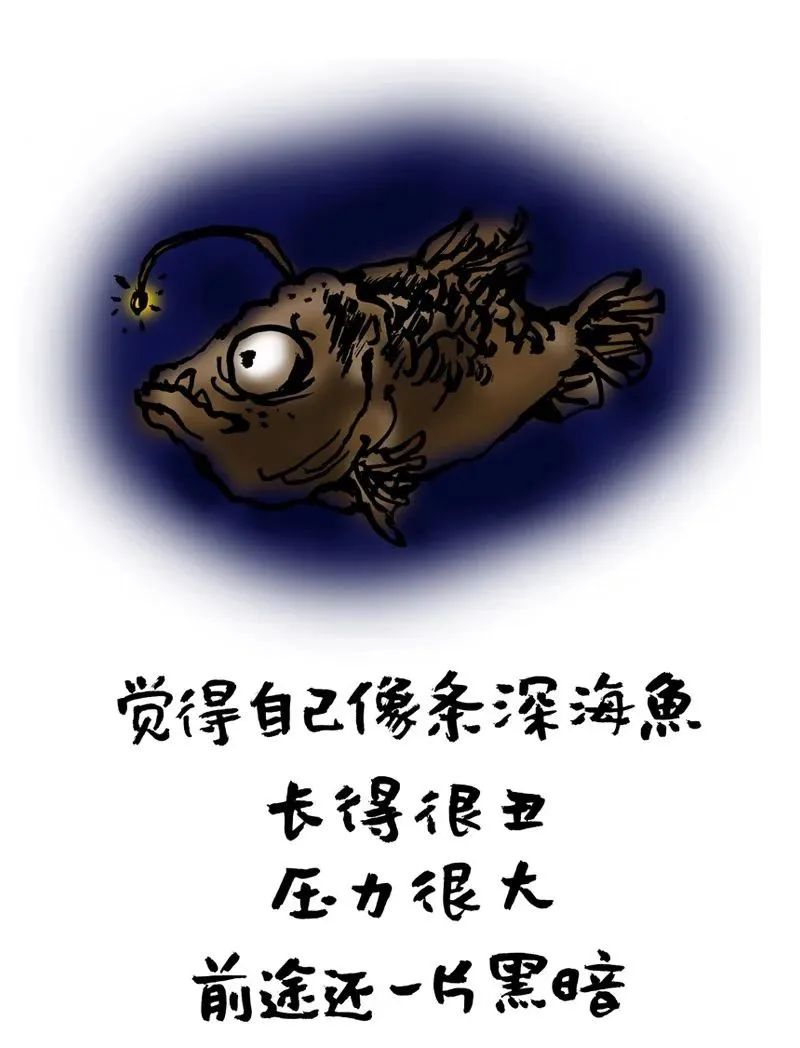

这是一个立喻,可以改装成歧疑:

长得很丑,压力很大,前途一片黑暗……唉,深海鱼活得真不容易啊。

在“深海鱼”出现之前,大多数城里打工人会自动对号入座。

反之,歧疑一般也可以改装成比喻(不一定是立喻),比如下例:

改成立喻如下:

作为过来人,我建议年轻女孩要找像蚊子一样的男人,他除了喜欢你的肉体外,还会在你耳边轻轻唱歌,送给你包包……

歧疑与错会

在错会中,表达者不是故意要制造误会,完全是无心之过(如果有”过“的话)。而在歧疑中,表达者却是刻意要误导接受者。

不过,两者之间的界限有时候比较模糊,比如下例:

这里有交际,有误会。是不是既像歧疑,又像错会?

怎么鉴别呢?

我的意见是,得看老护士的“作案”动机——如果她是故意误导,就是歧疑;否则,就是错会。

第二只“薛定谔的猫”?

当然了,我的意见不一定对,也没有必要强求标准答案,开心就好——这就是修辞的魅力所在。

歧疑与巧同

以上案例是巧同,它与歧疑不同之处在于,三个特征“不敢开始、不停试探、不想结束”,同时指向”爱情“和”冬天洗澡“,而不分岐意和本意。

以上巧同,也可以改装成歧疑:

不敢开始,不停试探,但开始后又不想结束……哎,冬天洗澡就是麻烦。

从改装效果可以看出,歧疑的两层意思“出场”方式比较讲究:先是让读者自己推导出一个(这个往往是隐含的,藏在读者心中),然后表达者再亮出另一个。结果两者相距甚远、甚至完全相反,从而形成认知的反差并产生趣味性。

(全文结束)

版权所有©请勿侵权

本文系【幽默原理】平台创始人随俗先生原创作品,欢迎个人学习分享!若要转载或转化成其它形式(包括文字、图片、音频、视频等)发布在公共平台,请联系作者授权。

扫码添加作者微信

(先截屏,再发送到微信环境,长按关注)

小程序容易消失

请关注【幽默原理】公众号

欣赏高品味的幽默

汲取有营养的思想

学习可变现的语言艺术

扫码就走的

文化乐旅

奇趣横生,闻所未闻