反喻

大小相若,符号相反

这句话的潜台词是:如果你是开淘宝的,就得在乎别人的评价。

再看一个耳熟能详的例子:

- 人非草木,孰能无情。

这句话,貌似是比喻,但是两样事物又是“非”的关系,咋能“相似”?

人不像草木那样无情,其实蕴藏着潜台词:人像草木的反面,是有情的。

草木无情,人有情,“人”跟“草木”,好比是一对相反数:

情感(人) ≈ - 情感(草木)

这种“不是(像)”的句式,其实是一种反向作比的比喻,名字就叫做:

反喻

它从喻体的相反或相对的方面来说明本体的正面,是一种曲折描述事物的方式。

由以上约等式可以看出,反喻的本质是:本体跟“喻体的相反数”相似。

反喻为我们寻找喻体提供了一个新的思路:寻找本体的"相反数"。

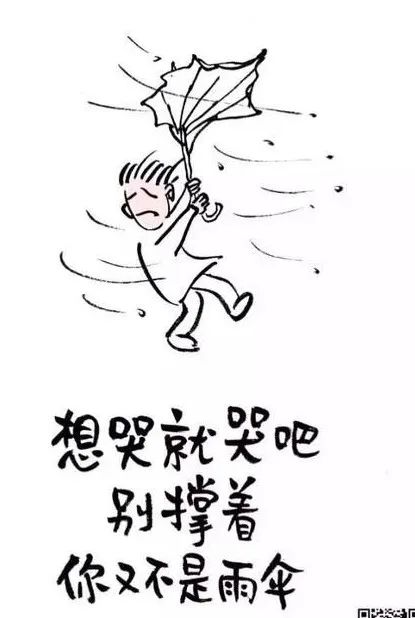

比如,不少人在生活压力之下,有点撑不住的感觉,恨不得想哭一场。怎么用比喻来形容这种感觉呢?

如果按照习惯思维,去找一个“撑不住的”喻体,还真不太好找。怎么办?

试试去找"撑得住的"东西。请看下面这幅漫画:

反喻既能激发读者从喻体的反面去联想本体的相关特征,同时也留下悬念:本体的正面到底像谁呢?因而多了一个想象的空间。

反喻尽管从表面上看貌似“否定”了相似关系,但其本质是反向作比。

这是一种逆向的认知或创新方式,好比反向模仿也是模仿一样(即反仿,参阅相关文章)。

因此,反喻的“不像”只是表象,“相反”才是本质。

再看一个例子:

- 革命不是请客吃饭,不是做文章,不是绘画绣花,不能那样雅致,那样从容不迫,文质彬彬,那样温良恭让。革命是暴动,是一个阶级推翻一个阶级的暴烈的行动。(毛泽东《湖南农民运动的考察报告》)

这是【反喻+博喻】的叠加运用。主席的这几个喻体看似信手拈来,其实有讲究的,它们有一个共同点:低烈度。把它们连珠排出,强烈地反衬出革命的“暴烈”。

学术界对反喻的认知一度比较混乱,有人因为其中有“不是”,而称之为“否喻”——这很容易让人误会其不是比喻。

反喻也可以理解为倍喻(参见相关文章)的一种,其倍数:k = -1。

(全文结束)

版权所有©请勿侵权

本文系【幽默原理】平台创始人随俗先生原创作品,欢迎个人学习分享!若要转载或转化成其它形式(包括文字、图片、音频、视频等)发布在公共平台,请联系作者授权。

扫码添加作者微信

(先截屏,再发送到微信环境,长按关注)

小程序容易消失

请关注【幽默原理】公众号

欣赏高品味的幽默

汲取有营养的思想

学习可变现的语言艺术

扫码就走的

文化乐旅

奇趣横生,闻所未闻