诡谐

或奇或诈,曲尽其谐

这一回聊一种比较特别的幽默:

诡谐

顾名思义,就是用“诡”的方式,制造出“谐”的效果。

“谐”即“诙谐”,“幽默”的本土叫法。

“诡”分两种:一曰“奇”,二曰“诈”。

因此,“诡谐”大体上就分为两种:奇谐和诈谐。

-01-

奇谐

先看案例:

对“解决了一半”的正常理解应该是:“我”冲上去撂倒对方一半人口。结果却是:“我”分流了一半流氓。

这种解决方案虽说出人意料,效果也差不太多。

这种计算工作年限的思路是:先计时,再“年化”——估计是跟银行学的。

虽说异于常规,其实更加精准。

以上这两个小段的逻辑,“骨骼”虽说清奇,但都说得通,制造出来的幽默,可称之为:奇谐。

-02-

诈谐

案例:

这个小段犯了“白马非马论”的逻辑错误,因为“往死里整”是一种高烈度的“亏待”。

专家说的不能玩手机的情况,其实是一个敞口范围,“走路”是打底的。

如果用数学语言表达,就是:[走路,+∞)。

跑、骑自行车、开车,等等,自然都包含在其中。所以“我”不是在玩手机,而是在玩命。

以上两个小段,在逻辑上有“诈”:要么有瑕疵,要么完全就是错的。

但在表达效果上,还是有一定幽默感的,可称之为:诈谐。

诈谐与奇谐的主要区别在于逻辑上:前者走不通,后者可以走通。

诈谐一般违反常理,出人意料,因此大都有“奇”的色彩。

-03-

惯撞与诡谐

高僧明知“我”问话的意思,却故意避开正题,跟“我”玩谐音梗,以显示其机智幽默和不落“俗”套。

这类高僧逗趣俗人的段子比较常见,不妨再举一例:

马云流年不利,求见禅师。

禅师拿出一个热水袋,往里面倒热水,倒满之后,轻轻一抖,热水袋突然就爆开了。

马云说 : 禅师的意思是说这次的难关,会像热水袋一样不攻自破? 还是说我不应该自我膨胀? 还是説生命的热度,只有瞬间……...

禅师摇摇头说: 都不是,我只是要让你知道 ——这是我在淘宝上买的。

这种不落“俗”套的幽默,其实也是一种套路,名字叫做:惯撞。

注意:不是“冠状”,也不是拿“罐子”来“撞”。

“惯”,即习惯、惯常、常规,是合乎逻辑和事理的话语,也是问话者所期望得到的答案。

“撞”,即顶撞、违反、反叛,是不合逻辑和常理的话语,这是回答者有意为之的,目的是造成问话者期望值的落空。因此,“撞”常常是一种妙答。

合起来,惯撞其实就是“撞惯”——顶撞习惯或常理。

显然,惯撞是一种奇谐,但未必是诈谐。以上两个案例,都是跳转了话题,至多只能算轻微使诈。

也有高僧被反“惯”的案例:

年轻人问高僧:人生为什么既有欢乐又有痛苦?光有欢乐不好吗?

高僧不答,让年轻人去找一张只有一面的纸。

年轻人领诺而去,未几返回,递给高僧一张日报。

高僧览毕,半晌不语。未几,归隐。

想想看,高僧为什么被年轻人逼得归隐了?

-04-

歧疑与诡谐

不读到最后一句,还以为“我”是众星捧月呢。

最后一句,彻底否定了“我”是拥有豪车和专职司机的富婆的猜想。

以上两个段子,都用到了:歧疑。

就是先故意给出误导性的信息,并把关键信息暂时截留,使读者产生错觉或误会。待获取完整信息之后,方才发现此前的理解偏了,甚至完全相反。

通过“她”的释疑,让“我”实现了从一个生活重压之下的崩溃者,到一个吃货的华丽转身。

歧疑有很强的“谐”的效果,也“诡”得很,逻辑上却没法指责,因此属于奇谐。

-05-

强推与诡谐

话说宋徽宗年间的一个清晨,潘金莲同学走到窗前,去用竹竿撑开窗门。不料一失手,竹竿掉下去了,砸在路人西门庆的头上。

于是,他俩相遇了,由此引出了一系列惊心动魄的故事……

设想一下——

如果潘同学当时没有失手,那么她就不会遇到西门庆。

如果没有遇到西门庆,那么她就不会被迫出轨。

武松就不会怒杀奸夫淫妇,也不会上梁山。

方腊就不会被武松单臂擒住,就能取得大宋江山。

汉人就不会有靖康之耻,不会偏安一隅,金兵就不会入关......

再往后,就没有小日本什么事儿,中国就会提前超过美国,现在已经是老大了……

这是早年流行于网上的一个段子,可取名为《一根竹竿引发的民族悲剧》。

把中国近300年的落后,归咎于一根竹竿或一民间弱女子,这个逻辑显然有“诈”:它的多个推导环节,都有“强行通过”的意味。因此,这种表达方式,也就被取名为:强推。

显然,强推也有浓郁的诡谐色彩,并且是诈谐。

强推在逻辑上有意违反了充足理由律。比如以上故事中,“武松上梁山”既不是“方腊被擒杀”的必要条件,也不是其充分条件。就算没有武松,方腊大概率也会失败。

这个论证链条一断,潘同学自然也就无需为中国的近代落后负(全)责了……

-06-

换义与诡谐

两个“冷面”,含义不同,相映成趣,很“谐”的感觉。

同一个语境下,同一个词,含义发生跳转,这一招叫做:换义。

顾名思义,词的含义被调换了。

不过,以上这个案例,虽然很“谐”,但并不“诡”。

下面就来一个诡异的换义:

“脱单”的“单”,一般是指“单身”。待到“续单”现身,读者方悟此前的“单”,是“订单”。

这也是换义,却比上一个案例要“诡异”:“脱‘单’”待在原地好好的,却因后来的“续‘单’”牵连,被迫“换义”,颇有点量子纠缠的意味。

因此这个案例属于诡谐,并且是奇谐。

-07-

就错与诡谐

先看案例:

别墅区。

一名男子在岳丈家的花园修剪花木,隔壁妇人见他手艺不错,想雇他打理一下自家花园,就询价道:“这家主人付给你多少报酬啊?”

男子见问,先是一愣,然后答道:”这家主人的报酬比较特殊,他没给钱,而是让他女儿跟我睡觉。”

男子不直接指出妇人的误会,而是就着她的错误往下瞎掰。这一招换做:就错。本平台另有专文介绍。

显然,就错也是一种诡谐,并且是奇谐。

不过,本案例中,这名男子的逻辑未必是“错的”,这涉及到“婚姻的本质是什么”的哲学问题,不是一两句话能扯清楚。

因此,这个诡谐是不是诈谐,也就很难判定了。

-08-

曲说与诡谐

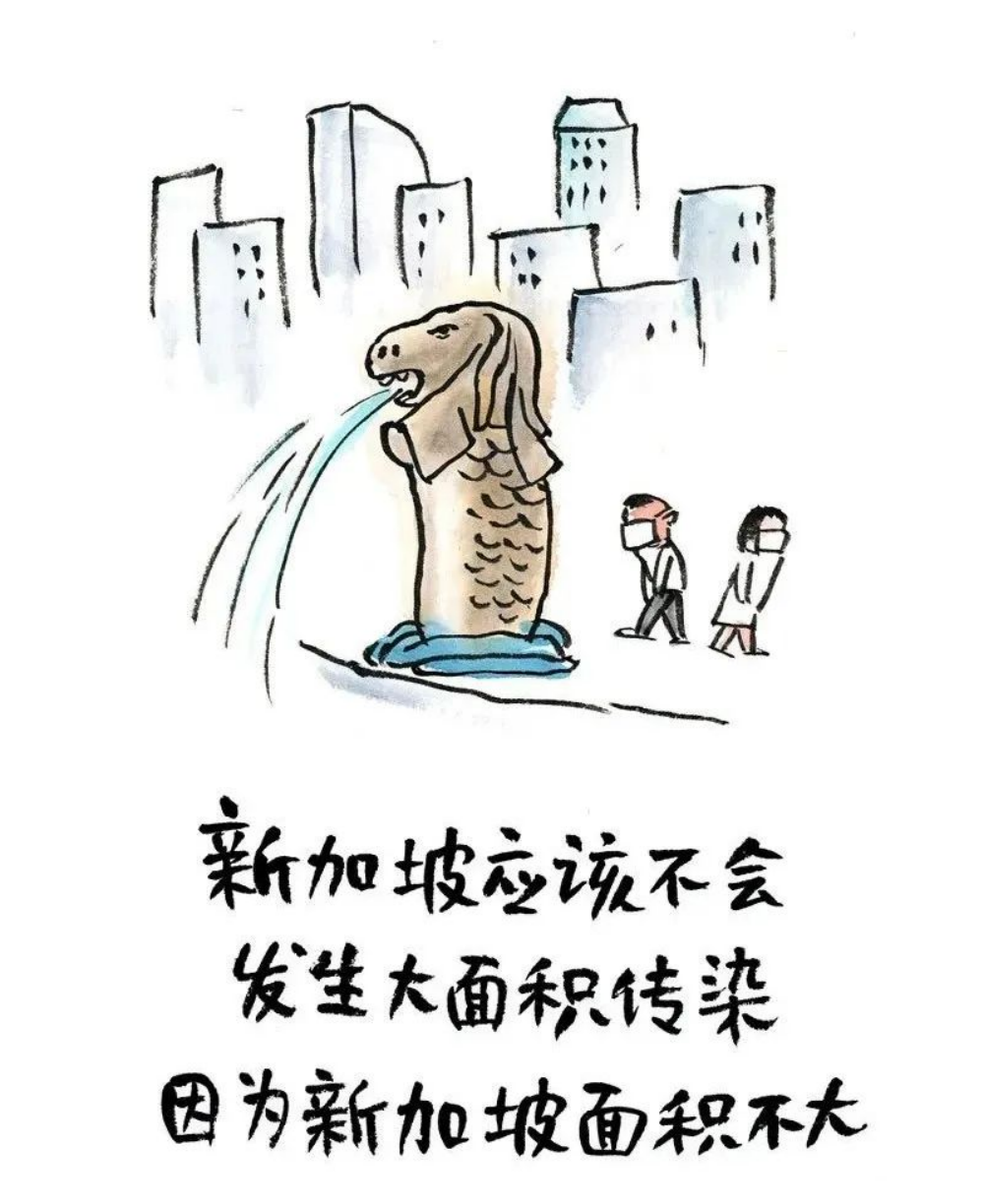

这里的“大面积传染”,是一个比率的概念,段子手将其曲解为绝对值。

这种故意曲解一个词语的含义,并按照曲解的意思,顺势瞎掰的修辞手法,叫做:曲说。

显然,曲说是一种诈谐。

-09-

巧错与诡谐

先看郭德纲相声中的两个小段:

- 外边小雨,屋里中雨;外边大雨,屋里暴雨。有时候雨实在太大了,全家人都上街上避雨去了。

- 天冷了,给你寄了件大衣。邮局说太重,我就把扣儿铰下来放口袋里了。

为制造幽默效果,故意将事做错或者把理说错,并且错的“巧妙”;逻辑上貌似“自洽”,实则不通。这种套路,叫做:巧错。

显然,巧错也有浓郁的诡谐色彩,并且是一种诈谐。

再看一例:

骑驴的人为了给驴减负,把米袋子从驴背上移到自己肩上。

这个骑驴人的逻辑,跟郭德纲“铰扣儿”的思路非常类似。只不过,郭是故意出错,属于巧错。

骑驴人则是真蠢,犯的是低级错误;尽管也有“笑果”,但并不“诡”。

巧错和曲说有点相像,二者区别在于:

- 曲说是通过曲解产生错误;

- 巧错是直接制造错误。

但是,这个区别,有时候很难辨别,请看下例:

美国钢琴家波奇到福林特城演奏,发现全场观众很少,还不到半数。他感到很失望,但仍然从容地走到舞台前面,对观众说:“你们福林特城的人一定很有钱,我看你们每个人买了两个座位的票,真阔气呀!”观众闻言,热烈鼓掌。

这是巧错还是曲说呢?

-10-

诡辩与诡谐

说到诡谐,自然让人想到一种逻辑论证方法:诡辩。

诡辩是一个逻辑学的概念,诡谐是一个修辞学的概念。

修辞学研究“趣”,逻辑学研究“理”,两者有“合作”,也经常互不买账。

很多逻辑思维,枯燥乏味,毫无修辞趣味;但也有不少逻辑思辨方式,会产生强烈的表达效果,因此被辟为一种修辞手法。比如:两难、归谬、抵牾等辞格,直接脱胎于相关的逻辑概念。

修辞也经常靠违反逻辑制造趣味,比如舛互、对顶、反跳……等等。

说回诡辩,其根本特点是歪曲地论证。其“诡”体现在:总是一本正经地拿出或多或少的“理由”或“根据”,逻辑上貌似非常缜密,很能迷惑一部分知识结构有缺陷的群众。

诡辩的套路有很多,其中最常见的就是偷换概念,即:故意违反同一律要求,在辩论过程中偷偷地调换某个概念,或者干脆跑题。

比如:

我保持年轻的秘诀就是,谎报年龄。

把“实际年龄”,偷换成“填报的年龄”。

这个小段,对“单纯”进行了换义操作:第①个单纯,是指纯粹、不复杂;第②个单纯,是指只顾、单一。这里的换义,其实就是偷换概念。

巧的是,以上两个“单纯”,是相克的:如果“单纯”只喜欢钱,人就会变得很复杂,不“单纯”了……

诡辩的其它套路还有:虚假论据、循环论证、机械类比、以偏概全……等等,不再逐一详述。

以上两例诡辩,都有诡谐的色彩。

但不是所有的诡辩都能产生诡谐的效果,比如:

人体是由细胞组成的,细胞是细小的,所以人体是细小的。

希特勒是好战的,希特勒是德国人,所以德国人是好战的。

这是机械类比式的诡辩,虽“诡”,却并不“谐”。

-11-

小结

诡谐是一种效果导向型的修辞手法,其定义本身并没有给出一个可实操的制造“诡谐”的方法。

本人在原始定义的基础上,细分出两个子类:奇谐和诈谐,可能对辨识和运用诡谐有所帮助。

顺带罗列出来的相关辞格:歧疑、巧错、曲说、换义、惯撞、强推、错夸等,都能产生诡谐的效果,这事实上给出了制造诡谐的多个实操方式。

(全文结束)

版权所有©请勿侵权

本文系【幽默原理】平台创始人随俗先生原创作品,欢迎个人学习分享!若要转载或转化成其它形式(包括文字、图片、音频、视频等)发布在公共平台,请联系作者授权。

扫码添加作者微信

(先截屏,再发送到微信环境,长按关注,下同)

小程序容易消失

请关注【幽默原理】公众号

欣赏高品味的幽默

汲取有营养的思想

学习可变现的语言艺术

扫码就走的

文化乐旅

奇趣横生,闻所未闻