倒文

颠鸾倒凤,恣意妄为

01、引言

我们来重温一首古诗,幼儿园的小朋友都会背,但是你未必完全理解它。唐朝诗人王之涣的名篇《登鹳雀楼》:

白日依山尽,

黄河入海流。

欲穷千里目,

更上一层楼。

我们看其中标红的那一句,仔细品味一下,有没有什么不对劲的地方?

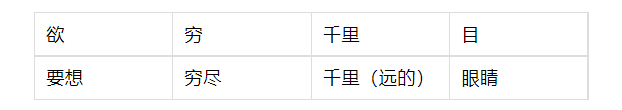

我们直译一下:

眼睛是用来观察的“仪器”,咋成了被"穷尽"者?是不是很别扭?

这是怎么回事儿?

文字的顺序颠倒了!正常的顺序是什么呢?如下:

目欲穷千里

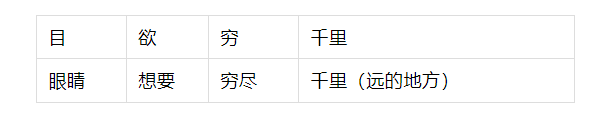

再来直译:

这就通顺了!

这种为了某种目的,故意把正常的文字顺序颠倒的语言现象,叫做:

倒文

这个名字取得很实诚,顾名思义:文字的顺序颠倒了。

那么王之涣颠倒"目欲穷千里"意欲何为呢?

为了跟下一句对仗!

我们比较一下,正常语序的搭配:

目 | 欲 | 穷 | 千 | 里

更 | 上 | 一 | 层 | 楼

以上这两句搁在一起,不对仗!并且每个字都是拧巴的。

再看一下倒文的搭配:

欲|穷|千|里|目

更|上|一|层|楼

非常工整的对仗,并且每个字都是对仗的。

再回到这首诗,还有没有别的倒文现象呢?有——

黄河入海流

发现它的古怪没有?

黄河入了海再流?那黄河是怎么到海里去的呢?难道不是流到海里去的吗?

正常的语序应该是:

黄河流入海

这句倒文的目的又是什么呢?

第一、也是为了跟上一句对仗!

正常语序的搭配:

白|日|依|山|尽

黄|河|流|入|海

除了前两个字之外,后面三个字都不对仗。

再看倒文的搭配:

白|日|依|山|尽

黄|河|入|海|流

每个字都对仗,非常工整。

第二、倒文语序,末尾的“流”字,正好跟最后一句句末的”楼“字押韵。

第三、正常语序,“黄河流入海”,太直白,老百姓都看得懂,这哪儿成啊?而倒文“黄河入海流”,读起来就费劲多了,因此方可显出我王之涣的能耐。按照诗人们的行话,这个叫做语言的“陌生化”。

02、倒文的目的

我们小时候学过的倒装句,其实也是倒文的一种,其目的十分单纯,就是为了强调。比如《愚公移山》里面的一句:

甚矣,汝之不惠!

意思是说:太过分了,你的愚蠢的程度!

正常的语序应该是:

汝之不惠甚矣。

这里把"甚矣"提到最前面,就是为了强调。

有时候,倒文甚至没有什么具体的目的,就是为了好玩。

这是什么意思呢?

诗人用这一招,就是"有话不好好说",就是想把语言陌生化。

正常语序,让你一眼就看得明白,显不出诗人的本事。所以人家就把好好一句话,颠三倒四的,让你去猜谜。

再来一例:

独立寒秋,

湘江北去,

橘子洲头。

(毛泽东《沁园春·长沙》)

如果直译这一段,也是前言不搭后语的感觉。

我们把语序调整一下:

寒秋,(我)独立

(于)橘子洲头,

(看到)湘江北去。

是不是一下子就豁然开朗了?简直就成了大白话了。

但是成了大白话,诗味就全没了。

总结一下倒文的目的,大概有如下几个:

- 为了对仗,

- 为了平仄,

- 为了押韵,

- 为了强调,

- 为了陌生,

- ……

倒文常见于古诗词中,如果不懂它的套路,很多诗句会让我们一头雾水。

03、法无定法

再看一个神奇的案例:

香生帐里雾,

书积枕边山。

(陆游《昼卧》)

这两句诗,如果不懂倒文的套路,就会觉得它语无伦次,不知所云。

我们来看看,怎么把它的文字顺序理顺。我想到了多种调序的方案,大家看看是否合理。

方案一:

帐里生香雾,

枕边积书山。

这么调整之后,诗意就十分明显了:

帐子里生起了香雾,

枕头边堆起一座书山。

类似案例:

海上生明月,

天涯共此时。

(张九龄《望月怀远》)

方案二:

香雾帐里生,

书山枕边积。

类似案例:

绿树村边合,

青山郭外斜。

(孟浩然《过故人庄》)

方案三:

香雾生帐里,

书山积枕边。

类似案例:

青山横北郭,

白水绕东城。

(李白《送友人》)

方案四:

帐里雾生香,

枕边书积山。

这个居然没找到类似案例,勉强用下面这个充数:

大漠山如雪,

燕山月似钩。

(李贺《马诗》)

以上方案,基本上就是四个词语的各种排列组合了,并排除明显不合理的搭配。

咱们汉语的任性,由此可见一斑。

对比一下,哪一组更容易理解?你更喜欢哪一组?

发现没有,以上那么多排序方案,陆游偏偏选了最费解的那种。

诗人跟读者闹别扭的劲儿,也由此可见一斑。

04、不要草木皆兵

有学者把“倒文”给泛化了,如下例:

露从今夜白,

月是故乡明。

(杜甫《月夜忆舍弟》)

有人认为它“倒文”了,正常语序应该是:

从今夜露白,

是故乡月明。

这个顺序当然也可以解释,只是纯属多余了。因为按照原文的语序,直译起来更加顺当:

霜露从今夜开始发白,

月亮还是故乡的明朗。

并无什么生涩难懂之处。

再看一个例子:

青海长云暗雪山,

孤城遥望玉门关。

(王昌龄《从军行》)

有人认为“孤城”是“玉门关”的同位性定语,正常的语序应该是:

遥望孤城玉门关。

这位学者是不是想多了?至少,在没有确切的考古证据证明孤城即玉门关之前,我觉得就按原文语序望文生义即可:站在孤城上遥望玉门关。

再看一例:

秋色渐将晚,

霜信报黄花。

(叶梦得《水调歌头·秋色渐将晚》)

有学者认为后一句“倒文”了,应为“黄花报霜信”,意思是:金黄的菊花传报霜降的信息。

其实,原句“霜信报黄花”也解释得通:霜降的信息,传报给黄色的菊花。就是“菊花打霜了”的意思,理解起来没有任何障碍,完全不必再去倒来倒去。

再看一例:

明月松间照,

清泉石上流。

(王维《山居秋暝》)

有人觉得语序有点别扭,应该调整为:

明月照松间,

清泉流石上。

其实没必要,原文直译起来非常顺畅:

明亮的月光从松树间照下,

清澈的泉水经石头上流过。

05、小结

倒文让文字花样百出,曲尽其妙。不过有意思的是,这一套路并没有收录为一种正式的修辞手法,也没有作为一种凑效的写作技巧被学者们广泛研究。

大概是因为,它没什么章法,貌似谁的腕儿大,谁就可以胡作非为。它对语法的冲击太严重了,实在无法招安。

所以,我们读书的时候,语文老师没有告诉我们这招,怕把我们的脑子搞乱了。

总之,倒文是一种任性的、不严谨的、诗意的语言技法,它的应用范围也主要局限在诗歌领域。

但它确实具有一种拼七巧板的乐趣,也广泛存在于跟中国人日常生活息息相关的古诗词中,所以这篇文章并不多余。

最后郑重提醒一下:

合同、药方、考试作文等领域的文本撰写,千万不要玩倒文,否则可能酿成大祸。

(全文结束)

版权所有©请勿侵权

本文系【幽默原理】平台创始人随俗先生原创作品,欢迎个人学习分享!若要转载或转化成其它形式(包括文字、图片、音频、视频等)发布在公共平台,请联系作者授权。

扫码添加作者微信

(先截屏,再发送到微信环境,长按关注)

小程序容易消失

请关注【幽默原理】公众号

欣赏高品味的幽默

汲取有营养的思想

学习可变现的语言艺术

扫码就走的

文化乐旅

奇趣横生,闻所未闻