序言

如何快速有趣灵魂?

-01-

幽默大师钱钟书说了,“幽默不能提倡”、“幽默是不能大批出产的东西”。

这话说的,好比画家陈丹青劝年轻人别学素描、美国人劝中国人别搞高科技,有企图垄断幽默技术的嫌疑。

幽默的不可言说,仿佛宗教的心诚则灵,让两者都披上了一层神秘的面纱。

可是,连“上帝的游戏”围棋都能够被阿尔法狗破解,幽默凭什么没有套路呢?

比如钱大师《围城》里面的两句幽默:

- 桌子边坐个胖女人,坦白地摊开白而不坦的胸膛,喂孩子吃奶。

- 那女人讲了一大串话,又快又脆,像钢刀削萝卜。

可谓妙不可言,自然天成,看似信手拈来,不可模仿,其实是有现成套路的。

幽默的套路,按照现在流行的说法,叫做“梗”。最为人们所熟知的梗,大概就是谐音梗了。

其实,“作梗”的套路之多,远超你的想象。据不完全统计,至少在300种以上。

比如,钱大师的以上两句幽默,第一句用到了“拆卸”的手法,第二句则是其逆向应用——“拼装”的伎俩。

关于“梗”的学问,大体属于修辞学的范畴。

或者说,最接近“幽默技术”的学问,只能是修辞学。

-02-

幽默天生不是修辞,修辞天生为了幽默。

讽刺的是,“修辞”这个名称本身,很不幽默。

其本意是:修饰文辞,以达到某种表达效果。

但是“修”字,很容易让人联想到“修行”、“修身”、“修理”、“修女”、“修正”等枯燥乏味的词儿。

另外,修辞很容易与严谨的语法混为一谈,其形象因此遭受严重拖累。

因此,修辞难免给人一本正经的刻板印象。

其实恰恰相反,修辞最没个正经了!或者说,修辞的天性就是“不正经”!

修辞的思维,基本上是“跟着有趣走”。为了“有趣”,它百无禁忌,彻底放飞,藐视人间一切礼法,自然也包括语法!

它企图摆脱“合法”、“合理”乃至“合情”的束缚,但求“合趣”……

修辞追求的终极效果,就是——趣!

哪怕是庄重肃穆的避讳,也有一定的趣味性。比如,把皇帝的死,称作是“崩”,山体滑坡的意思,是不是很有大片的视觉冲击力?

修辞能够增加语言的趣味性,反之,有趣的语言里面,肯定包含某种修辞机制——可能这种机制尚未被人们发现。

因此,我们完全可以得出等式:修辞=有趣

而修辞学似乎应该改名为趣辞学,更能反映这门学问的本质,也更能为普通大众所接受。

-03-

对大多数人而言,修辞是一个熟悉的陌生“人”。

在现行学校教育体系里,修辞学是一个可有可无的模糊存在,知识点散落在教材的各个角落,很不成体系。

如果你对它还有点印象,大概就是在语文课堂上,师生们经常为到底是借代还是借喻、比拟跟比喻到底有啥差别,吵得不可开交。

本来就是为了追求好玩的学问,就这样在孩子们的心目中,变得不好玩了,变得面目森然了。

除了少数攻读大学中文专业的人士之外,大部分国人终身都缺乏系统学习修辞的机会。

这也就难怪,我们碰见的世人,大都像村上春树说的那样,“衣着光鲜,语言乏味”。

虽然学校教育将修辞学放到了非常次要的位置,但是在互联网日益吞噬世界的今天,修辞的功力意味着影响力。

一篇超级爽文的影响力,能够在一夜之间,波及千百万人。

每个爆红的语言类作品背后,都闪现着修辞的魅影。

对于今天的人们而言,无论你是处在虚拟的互联网上,还是处在现实的社会关系网中,修辞艺术的重要性,无论怎么强调,都不过分。

-04-

好看的皮囊千遍一律,有趣的灵魂万里挑一。

这大概是钱钟书说“幽默是不能大批出产的东西”的本意。

好看的皮囊,无非大眼睛双眼皮前凸后翘之类,很标准化。

修辞艺术则恰恰相反,厌恶标准化,不走寻常路;并且喜新厌旧,不断折腾出新花样。

但这并不意味着修辞很难搞,关键是要抓住它的“搞趣”套路。

前文提到过,“作梗”的套路有300多种,如果一五一十干巴巴地去学,对任何非专业人士而言,都是一个巨大的挑战,不比阅读《管锥编》轻松多少。

既然修辞天生为了幽默,而幽默就是给人们带来快乐和愉悦的!如果说英语化学有快乐学习法,可能是瞎掰;为幽默而生的修辞学居然也没有快乐学习法,这就没有天理了。

-05-

每个时代都有其代表的文学形式,比如:唐诗、宋词、元曲、明清小说……

当代呢?或者说,互联网时代的主要文学形式是什么?

我的答案是:段子!

千万不要小瞧段子,所谓距离产生美,千百年后,今天的段子,或许会像唐诗宋词一样,成为让后人膜拜的文学高峰。

互联网时代,参与段子创作的人数与段子传播的广泛性,是历史上任何一个朝代都无法比拟的。

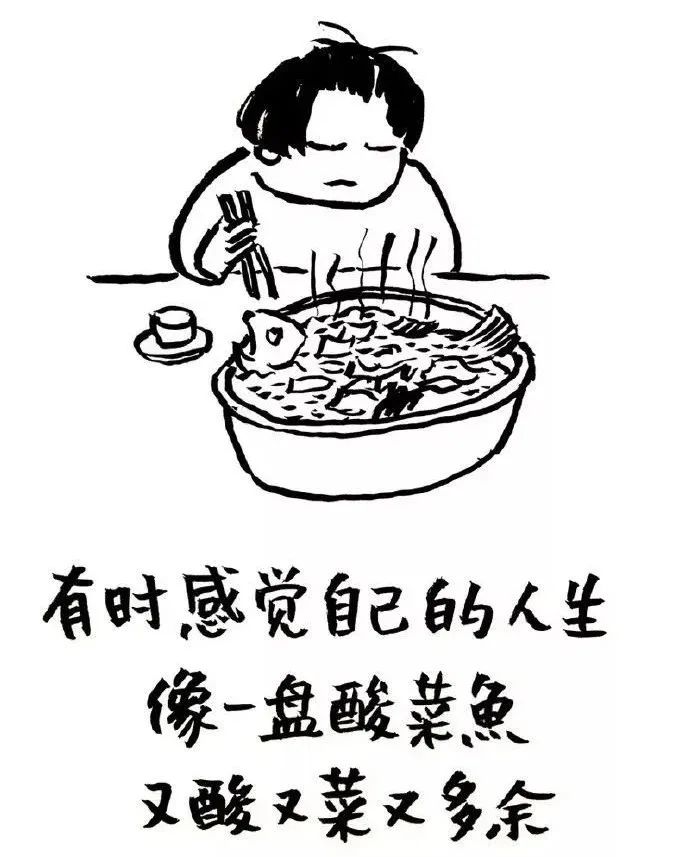

很多段子在传播过程中,被人们反复锤炼和优化,其艺术性并不逊色于唐诗宋词。比如下例:

短短10个字,包含了比喻、仿拟、谐音、别解、讽刺、曲说等至少六个“梗”(修辞手法)。

再比如:

22个字里面,至少有8个“梗”。你不妨找找看,如果能够找到5个以上,说明你足以堪当大学中文系教授,或者德云社的艺术顾问。

可以毫不夸张地说,一个段子之所以能够广为流传,“梗”是其必不可少的佐料——尽管作者或者转发者本人可能并没有意识到!

这也意味着,段子是修辞艺术应用的“重灾区”!

【幽默原理】平台的设计原理便是基于这个事实,为用户提供一个便捷的分享段子的平台,并顺带找出段子里面的“梗”(即趣点),揭晓段子背后的幽默原理,让你在快速赏析海量高品味幽默的同时,高效汲取有营养的思想和知识,学习可变现的修辞艺术,“刷笑”间,不知不觉进阶语言大师!

【幽默原理】平台,与有趣的灵魂结伴同行,快速掐尖顶级智慧,轻松抵达思想巅峰!

诗曰:

横看是梗侧机锋,

笑点高低各不同。

巧识趣辞真面目,

不觉跻身大师中。

版权所有©请勿侵权

本平台【趣学】系列文章,系【幽默原理】平台创始人随俗先生原创作品,欢迎个人学习分享!若要转载或转化成其它形式(包括文字、图片、音频、视频等)发布在公共平台,请联系作者授权。

扫码添加作者微信

(先截屏,再发送到微信环境,长按关注)

小程序容易消失

请关注【幽默原理】公众号

欣赏高品味的幽默

汲取有营养的思想

学习可变现的语言艺术

扫码就走的

文化乐旅

奇趣横生,闻所未闻